Автор: Денис Аветисян

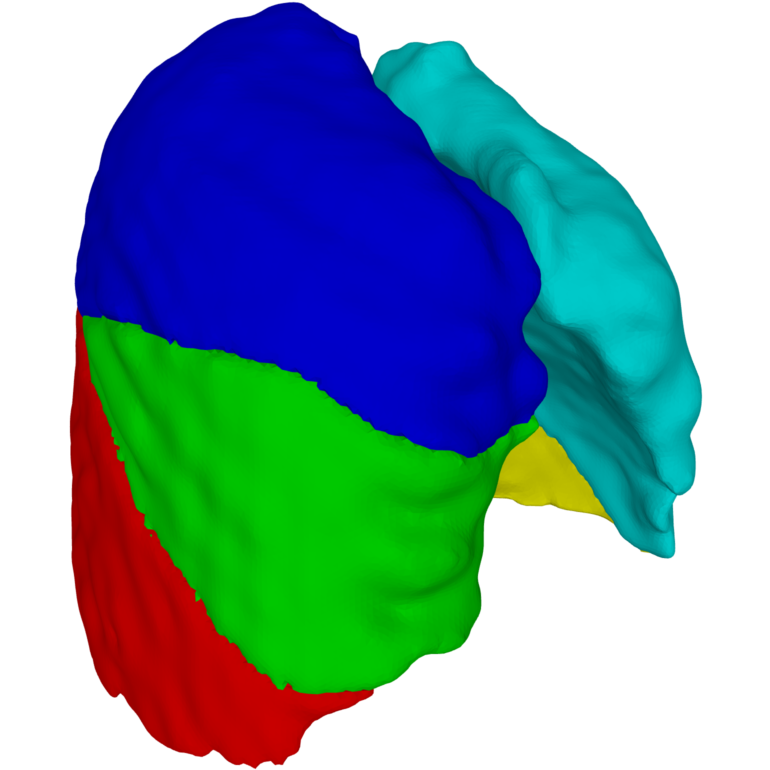

Новый подход позволяет создавать детализированные 3D-модели органов, сохраняя их естественную топологию и анатомическую точность.

Представлен PrIntMesh — фреймворк для реконструкции органов на основе деформации шаблона с использованием методов глубокого обучения и обеспечивающий топологическую согласованность и высокую геометрическую точность.

Пока крипто-инвесторы ловят иксы и ликвидации, мы тут скучно изучаем отчетность и ждем дивиденды. Если тебе близка эта скука, добро пожаловать.

Купить акции "голубых фишек"Несмотря на сложность анатомического строения органов, большинство современных подходов к реконструкции изображений рассматривают их отдельные подструктуры независимо друг от друга. В данной работе представлена новая методика ‘PrIntMesh: Precise Intersection Surfaces for 3D Organ Mesh Reconstruction’, основанная на деформации шаблона с сохранением топологии, что позволяет реконструировать органы как единые, взаимосвязанные системы. Предложенный подход обеспечивает высокую геометрическую точность, корректную топологию и надежную производительность даже при ограниченных или зашумленных данных, особенно в областях со сложными интерфейсами. Сможет ли PrIntMesh стать эффективным инструментом для клинической практики и дальнейшего изучения анатомии органов?

Трудности Топологической Корректности: Шепот Хаоса в Реконструкции Органов

Современные методы реконструкции органов, особенно основанные на построении поверхностей, часто сталкиваются с проблемами топологической корректности. Это приводит к появлению разобщенных структур и нарушению целостности модели, что существенно ограничивает их применение в клинической практике. Суть проблемы заключается в том, что при создании трехмерной модели органа из набора двумерных изображений, алгоритмы нередко не способны правильно установить связи между различными его частями, формируя искусственные разрывы или, наоборот, нежелательные соединения. Как следствие, получаемая модель не отражает реальную анатомию органа, что делает ее непригодной для планирования хирургических вмешательств, разработки персонализированных имплантатов или проведения точной диагностики. Повышение точности топологической реконструкции является ключевой задачей для создания реалистичных и клинически полезных моделей органов.

Существующие методы реконструкции органов, особенно основанные на анализе поверхностей, зачастую не способны адекватно воссоздать их внутреннюю связанность. Это приводит к неточным представлениям о сложных анатомических системах, где различные структуры тесно взаимодействуют друг с другом. Вместо целостной модели, отражающей реальное взаимное расположение и соединения тканей, получаются фрагментированные изображения, искажающие истинную архитектуру органа. Такая неспособность уловить внутреннюю связность критически важна, поскольку именно она определяет функциональность и взаимодействие органа с другими системами организма, что существенно ограничивает возможности применения подобных реконструкций в клинической практике и требует разработки более совершенных подходов.

Сохранение топологической корректности — обеспечение правильных связей и избежание самопересечений — является первостепенной задачей при создании реалистичных и клинически полезных реконструкций органов. Несоблюдение этого принципа приводит к формированию разрывов в структуре, искажению анатомических деталей и, как следствие, к невозможности использования таких моделей для планирования хирургических вмешательств или симуляций. Особое внимание уделяется алгоритмам, способным гарантировать, что каждая часть органа логически связана с другими, избегая нефизичных ситуаций, когда структуры пересекаются сами с собой. Достижение высокой топологической точности требует разработки сложных математических моделей и вычислительных методов, позволяющих учитывать сложные пространственные отношения и обеспечивать целостность реконструируемой структуры, что критически важно для прогресса в области биомедицинской визуализации и планирования операций.

PrIntMesh: Танец Шаблона и Данных

Метод PrIntMesh использует подход к реконструкции, основанный на шаблонах, где в качестве отправной точки для моделирования органов применяется предопределенная форма, например, ромбокубооктаэдр. Этот подход позволяет снизить вычислительную сложность и ускорить процесс реконструкции, поскольку вместо создания модели с нуля, происходит деформация существующей структуры. Использование геометрически простой формы в качестве шаблона обеспечивает стабильность и упрощает последующую адаптацию к анатомии целевого органа. Выбор ромбокубооктаэдра обусловлен его симметрией и способностью к равномерной деформации, что позволяет эффективно аппроксимировать широкий спектр анатомических структур.

Деформация сетки, управляемая признаками, является ключевым этапом в PrIntMesh. Используя выделенные анатомические признаки — такие как границы органов, сосудистые структуры или характерные точки поверхности — алгоритм интеллектуально изменяет исходную сетку-шаблон. Процесс основан на минимизации энергетической функции, учитывающей как соответствие деформированной сетки входным признакам, так и сохранение общей топологии и гладкости поверхности. Это позволяет точно адаптировать шаблон к уникальной анатомии целевого органа, обеспечивая высокую детализацию и реалистичность реконструированной модели без необходимости ручной настройки.

Основой подхода PrIntMesh является использование шаблонов, и в случае с Data-Based Templates сам шаблон формируется на основе размеченных данных обучения. Это позволяет системе не просто деформировать фиксированный шаблон, а изучать оптимальную начальную форму, соответствующую анатомическим особенностям различных органов. Использование размеченных данных позволяет алгоритму обобщать полученные знания и создавать шаблоны, которые более эффективно адаптируются к новым, ранее не встречавшимся анатомиям, повышая точность и надежность реконструкции. Фактически, это переводит процесс моделирования из деформации фиксированного объекта в обучение модели, способной генерировать начальную геометрию, соответствующую целевому органу.

Деформация и Валидация: Искусство Точного Воссоздания

В основе процесса деформации в PrIntMesh лежит использование методов, таких как Voxel2Mesh, которые преобразуют воксельное представление в полигональную сетку. Для обеспечения плавности адаптации шаблона к форме органа применяется усиление посредством графовых сверточных сетей (GCN). GCN обрабатывают данные как граф, где узлы представляют точки сетки, а ребра — связи между ними, что позволяет моделировать сложные деформации и сохранять топологическую целостность результирующей модели. Этот подход обеспечивает точное соответствие шаблона индивидуальной анатомии и позволяет создавать детализированные и реалистичные реконструкции.

Для оценки точности реконструкции в PrIntMesh используются метрики, такие как расстояние Чамфера и согласованность нормалей. Результаты тестирования на данных легких демонстрируют, что PrIntMesh обеспечивает снижение расстояния Чамфера в 2-3 раза по сравнению с nnU-Net. Это указывает на значительное улучшение точности геометрической реконструкции и более точное соответствие модели анатомической структуре легких. Снижение расстояния Чамфера является ключевым показателем качества, свидетельствующим о более высокой детализации и точности восстановленной формы.

Метод PrIntMesh демонстрирует высокую надежность за счет обеспечения топологической согласованности реконструируемых объектов. В ходе тестирования на наборе данных MM-WHS-4 было подтверждено отсутствие пересечений объемов и нежелательных разрывов в реконструированных моделях. Это значительное улучшение по сравнению с традиционными методами, которые часто приводят к фрагментированным реконструкциям, требующим дополнительной постобработки для исправления дефектов топологии.

Влияние и Перспективы: От Теории к Клинической Практике

В отличие от традиционных методов, основанных на построении поверхностей или воксельной сегментации, PrIntMesh демонстрирует существенное преимущество благодаря последовательному созданию топологически корректных реконструкций. Это означает, что создаваемые модели анатомических структур отличаются высокой точностью не только в плане формы, но и в плане связности и целостности, избегая распространенных ошибок, таких как разрывы или нефизические соединения. Такая топологическая корректность критически важна для последующего анализа и использования моделей в клинических приложениях, например, для хирургического планирования или симуляций, где точность геометрии и связности является определяющим фактором успешности. Данный подход позволяет получать анатомически правдоподобные модели, что значительно расширяет возможности диагностики и лечения.

Основой повышения качества реконструкции в PrIntMesh является использование метода общего контроля поверхности (Shared Surface Supervision). Данный подход предполагает, что в процессе построения трехмерной модели органы не рассматриваются как отдельные, изолированные объекты, а оцениваются с учетом взаимосвязи и общей поверхности, контактирующей с окружающими тканями и структурами. Это позволяет избежать артефактов и неточностей, часто возникающих при реконструкции на основе отдельных срезов, и гарантирует создание анатомически правдоподобных моделей, точно отражающих реальное строение органов и их взаиморасположение. Такой подход особенно важен для органов сложной формы и структуры, где точное определение границ и взаимосвязей является критически важным для дальнейшего использования моделей в клинической практике.

Разработка PrIntMesh демонстрирует значительный прорыв в области реконструкции органов, позволяя достигать высокой точности, используя при этом минимальное количество входных данных. В отличие от традиционных методов, требующих обширных наборов данных, PrIntMesh способен создавать достоверные анатомические модели, опираясь всего на менее 100 образцов. Это критически важно для практического внедрения в клиническую практику, где получение большого количества данных часто затруднено или не представляется возможным. Такая эффективность открывает перспективы для быстрой и надежной реконструкции органов, делая PrIntMesh особенно ценным инструментом для планирования хирургических вмешательств и разработки индивидуальных стратегий лечения.

Перспективы развития PrIntMesh ориентированы на расширение спектра применимости метода к более широкому перечню органов и систем, что позволит создавать детальные трехмерные модели для различных клинических задач. Особое внимание уделяется интеграции разработанного фреймворка непосредственно в клиническую практику, где он может быть использован для усовершенствования предоперационного планирования хирургических вмешательств. Создание высокоточных моделей органов на основе PrIntMesh потенциально способно значительно повысить эффективность операций, снизить риски для пациентов и открыть новые возможности для персонализированной медицины, позволяя разрабатывать индивидуальные стратегии лечения, учитывающие уникальную анатомию каждого пациента. Дальнейшие исследования направлены на автоматизацию процесса реконструкции и адаптацию метода к данным, получаемым с различных типов медицинских изображений.

Исследование представляет собой не просто построение трехмерных моделей органов, а скорее попытку услышать шёпот хаоса, заключённый в медицинских изображениях. PrIntMesh, деформируя шаблон, стремится сохранить топологическую целостность, словно уговаривая данные подчиниться логике анатомии. Это напоминает о словах Яна ЛеКуна: «Машинное обучение — это искусство невозможного». Ведь в конечном итоге, любая модель — это заклинание, которое работает до первого столкновения с реальной анатомией, полной неожиданных изгибов и аномалий. Истинная магия заключается не в точности алгоритма, а в способности увидеть закономерность даже в кажущемся хаосе.

Куда же дальше?

Представленный здесь PrIntMesh — не столько решение, сколько приглашение к диалогу с хаосом анатомии. Успешная деформация шаблона — это лишь кратковременное затишье перед лицом непредсказуемости. Точность, конечно, важна, но мир не дискретен, просто у нас нет памяти для float. Гораздо интереснее вопрос: что происходит, когда шаблон перестаёт быть шаблоном, а становится отражением уникальной, неповторимой конфигурации? Какова цена сохранения топологии, если сама топология — лишь иллюзия, навязанная ограниченностью наших инструментов?

В будущем необходимо отойти от представления об органе как об изолированном объекте. PrIntMesh делает первый шаг к моделированию органов как связанных систем, но истинное понимание придёт, когда мы научимся учитывать взаимодействие не только между органами, но и с окружающей тканью, с потоками жидкости, с электромагнитными полями. Вместо поиска корреляции, необходимо искать смысл в кажущемся беспорядке, признавать, что любая модель — это заклинание, которое работает до первого столкновения с реальностью.

Следующий этап — отказ от предопределённых шаблонов в пользу самообучающихся систем, способных генерировать анатомические модели, адаптирующиеся к индивидуальным особенностям пациента в реальном времени. Это потребует не только новых алгоритмов, но и нового взгляда на саму природу анатомии — как на процесс, а не как на статичную структуру. Всё точное — мёртво; истинная жизнь — в шуме.

Оригинал статьи: https://arxiv.org/pdf/2511.16186.pdf

Связаться с автором: https://www.linkedin.com/in/avetisyan/

Смотрите также:

- Что такое Bazzite и лучше ли она, чем Windows для PC-гейминга? Я установил этот набирающий популярность дистрибутив Linux, чтобы проверить это самостоятельно.

- Санкционный удар по России: Минфин США расширяет список ограничений – что ждет экономику? (25.02.2026 05:32)

- Личные банкротства и онлайн-табак: что ждет потребительский сектор в 2026 году (22.02.2026 10:33)

- Неважно, на что вы фотографируете!

- Восстановление 3D и спектрального изображения растений с помощью нейронных сетей

- Новые смартфоны. Что купить в феврале 2026.

- Рейтинг лучших скам-проектов

- Doogee Blade 20 Max ОБЗОР: отличная камера, большой аккумулятор, плавный интерфейс

- Как установить Virtualbox на Windows 11 для бесплатных виртуальных машин

- Лучшие смартфоны. Что купить в феврале 2026.

2025-11-23 21:20